24 Oct Nostra Ætate

Le 28 octobre 1965 le pape Paul VI à promulgué la déclaration conciliaire Nostra Ætate sur les relations entre l’Église catholique et les religions non chrétiennes.

Pour marquer le 60e anniversaire de cette promulgation, le Dicastère pour le Dialogue Interreligieux organise une série d’événements, dont une célébration commémorative inaugurale, le 28 octobre avec le pape Léon XIV, à laquelle j’ai la joie d’être invité avec d’autres personnes investies dans le dialogue interreligieux. L’Audience Générale du 29 octobre, présidée par le Saint-Père, sera également consacrée au thème du dialogue interreligieux.

Je saisis cette occasion pour vous rappeler le contexte et les enjeux de cette déclaration conciliaire.

Le concile Vatican II (1962-1965), dans un contexte nouveau de mondialisation des échanges, souhaitait partager quelques convictions sur la place de l’Église catholique dans le monde. Il réaffirme le rôle central de l’Église dans le plan du salut pour l’ensemble de l’humanité. Il définit l’Église comme étant “dans le Christ en quelque sorte le sacrement, c’est-à-dire le signe et le moyen de l’union intime avec Dieu et de l’unité de toute le genre humain…” (Lumen Gentium §1).

Même si le concile reconnaît, grâce à l’action de l’Esprit Saint, la possibilité d’un salut en dehors de l’Église (mais toujours lié au mystère pascal), et qu’il accepte volontiers de reconnaître les belles choses qui se vivent dans d’autres traditions religieuses, il considère que l’Église catholique a reçu cette mission d’être le moyen privilégié de l’union intime avec Dieu et qu’elle doit en témoigner au monde entier pour que tous les hommes puissent avoir cet accès privilégié au salut.

Dans ce cadre-là, les évêques ont souhaité rédiger une déclaration sur les relations de l’Église catholique avec les religions non chrétiennes. Cette déclaration intitulée, “Nostra Ætate” (“À notre époque”), ne cherche pas à élaborer une réflexion théologique sur l’articulation entre l’Église et les autres religions pour le salut, mais à regarder les liens que l’Église peut avoir avec les autres religions pour « favoriser et faire grandir la paix, l’unité et la concorde entre les hommes et les nations ».

Dans ce sens, la déclaration met volontairement l’accent sur « ce que les hommes ont en commun et qui les pousse à vivre ensemble leur destinée » (§1) plutôt que sur ce qui les divise.

Elle évoque les diverses religions non chrétiennes (religions traditionnelles), l’hindouisme, le bouddhisme, l’islam puis le judaïsme et souligne, pour chacune d’entre elles, les éléments sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour avancer dans un dialogue constructif en vue de travailler à la fraternité avec tous.

Le projet est intéressant car c’est la première fois qu’un document officiel de l’Église catholique fait appel à des experts dans les autres religions pour chercher à comprendre la logique interne propre à chacune et cherche à établir des liens qui peuvent aider à aller plus loin. C’est la première fois qu’elle invite à regarder avec estime ce que les membres d’autres religions peuvent vivre de beau dans leur propre tradition. La déclaration ne nie pas les difficultés et différences fondamentales entre les religions, mais invite à trouver les liens qui peuvent faire avancer mutuellement la dignité et la fraternité entre les humains.

Ce faisant, elle remplit sa mission d’être signe et moyen de l’union intime avec Dieu et de l’unité du genre humain, car comment être signe de l’unité si on ne commence pas par chercher à avancer sur le chemin de la fraternité.

Henri de La Hougue

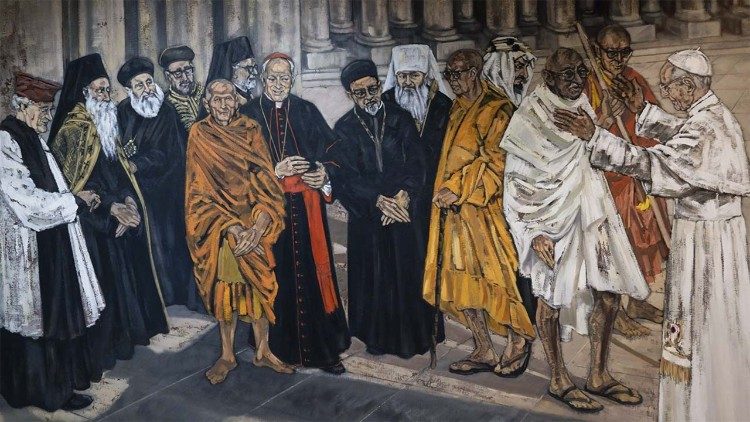

Une fresque se trouvant au siège du dicastère pour le Dialogue interreligieux, avec Paul VI (à droite) ou Gandhi. (Vatican News)